Frau M. ist 84 Jahre alt und hat vor kurzem einen Schlaganfall erlitten. Eine solche Erkrankung trifft jährlich ca. 270.000 Menschen in Deutschland. Glücklicherweise konnte Frau M., die mit ihrem Mann in einer 2-Zimmer-Wohnung lebt, schnell medizinisch versorgt werden und erhielt nach einem Aufenthalt Universitätsklinikum eine dreiwöchige Reha.

Auch wenn sich ihr Zustand deutlich verbessert hat, bleiben auch nach dem Reha-Aufenthalt Einschränkungen zurück, die ihr Leben massiv beeinflussen. Ihre Halbseitenlähmung (Hemiparese) führt zu Schwierigkeiten, den rechten Arm und das rechte Bein zu bewegen und aufgrund einer Schädigung des Sprachzentrums leidet Frau M. unter Wortfindungsstörungen und kann sich nur in kurzen Sätzen äußern (Broca-Aphasie).

Der Ehemann ist zwar für sein Alter (85 Jahre) gesund, doch er und seine Frau machen sich große Sorgen, wie sie zukünftig ihren Alltag bewältigen sollen.

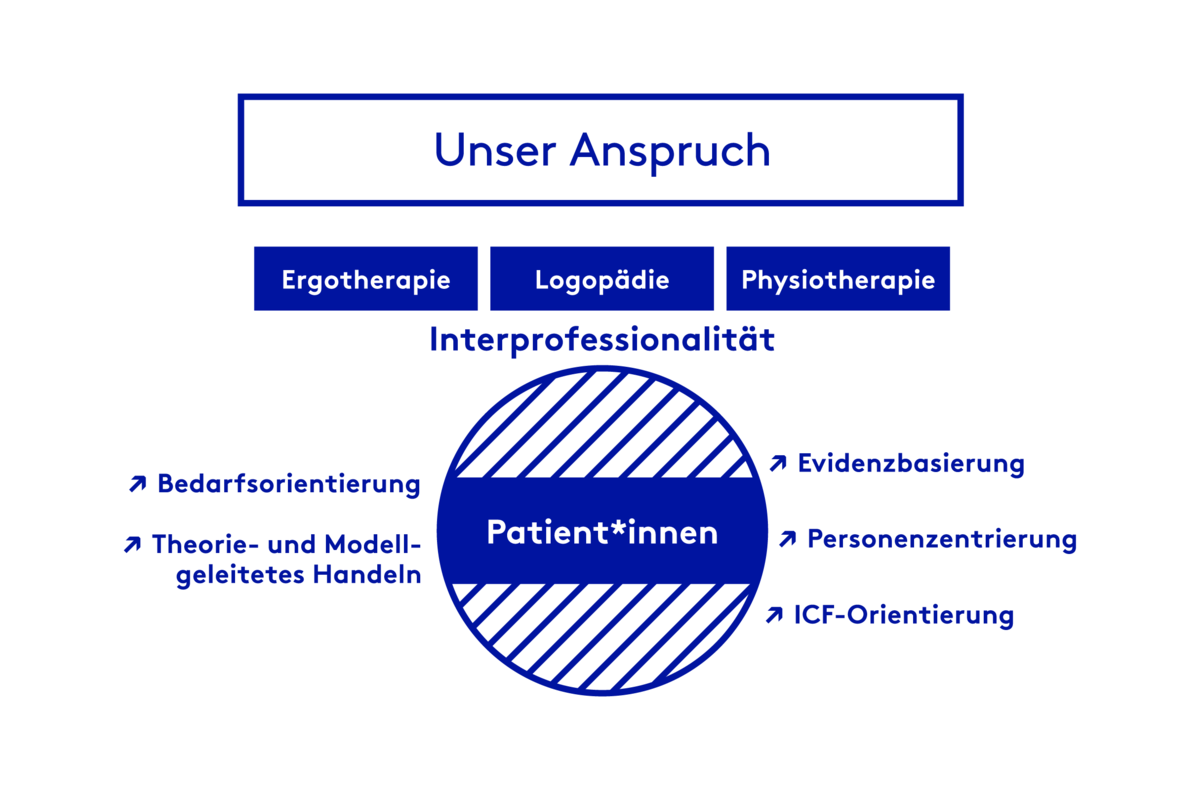

Im ZiTP steht der/die Patient*in im Mittelpunkt und es gilt zu Beginn einer Behandlung gemeinsam die individuellen Folgen einer Erkrankung zu beschreiben (ICF-Orientierung). Welche Aktivitäten kann Frau M. nicht mehr ausführen (z.B. gehen, Fahrrad fahren, lesen, telefonieren, sich anziehen) und wie beeinträchtigt dies ihre Teilhabe in der Familie (z.B. Besuche, Feiern), der Nachbarschaft oder bei ihren persönlichen Interessen (z.B. Kirche, Karten spielen, Sportgruppe)?

Erst wenn dieses Bild vollständig ist und die Bedürfnisse von Frau M. und ihrem Mann oder weiteren Angehörigen geklärt wurden (Personenzentrierung), können therapeutische Maßnahmen geplant werden. Gerade bei komplexen und langfristigen Folgen wie nach einem Schlaganfall ist die Bedarfsorientierung wichtig: Was möchte Frau M. erreichen und welches Versorgungsangebot kann dies am besten leisten? So kann Teletherapie eine sinnvolle Ergänzung sein, wenn die Anreise zum ZiTP beschwerlich ist oder es kann eine Gruppentherapie erwogen werden, um die sprachlichen Fähigkeiten alltagsnah zu trainieren. Eine interprofessionelle Versorgung am ZiTP bedeutet, dass wir unser Therapieangebot möglichst nah an den Patient*innen ausrichten und gemeinsam überlegen, wovon ein/e Patient*in am meisten profitiert. Für Frau M. ist es beispielsweise wichtig, sich zunächst auf die Sprache zu konzentrieren und die physiotherapeutische Behandlung im Anschluss fortzusetzen. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie sich auch eine parallele Behandlung durch die drei Therapieberufe vorstellen.

Aufgrund unserer hochschulische Ausbildung legen wir am ZiTP Wert darauf, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Behandlung einfließen zu lassen. So ist im Fall von Frau M. bekannt, dass eine hochintensive Sprachtherapie mit 4 Sitzungen pro Woche auch längere Zeit nach einem Schlaganfall bedeutsame Effekte hat, während 1-2 Sitzungen pro Woche diese Wirkung nicht erzielen (Evidenzbasierung).

Uns ist es wichtig, diese Erkenntnisse mit Patient*innen zu teilen und zu überlegen, wie diese in Abstimmung mit den individuellen Bedürfnissen in der Behandlung umgesetzt werden können. Dies verknüpfen unsere Therapeut*innen eng mit Theorie- und modellgeleitetem Handeln: so gibt es Theorien darüber, wie sich ein Gehirn nach einem Schlaganfall erholt (Neuroplastizität), woraus sich Übungsprinzipien für die Behandlung ableiten lassen.

Ein derart abgestimmtes Vorgehen ermöglicht aus unserer Sicht die bestmögliche Behandlung von Patient*innen. Da viele Aspekte berücksichtigt werden müssen, ist eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit möglichen Handlungen und Entscheidungen - alleine und im Team - erforderlich (Clinical Reasoning). Indem wir diese Denk- und Auseinandersetzungsprozesse explizit in der Lehre aufgreifen, lernen auch unsere Studierenden Strategien für eine bestmögliche Versorgung ihrer zukünftigen Patient*innen.