E-Mobilität und Präzision in Maschinen für die Landwirtschaft und den öffentlichen Raum (E&P Agro)

Zusammen mit den Laboren für Verfahrenstechnik, Elektrotechnik im Maschinenbau, Systemoptimierung, dem Laserzentrum der FH Münster und vier weiteren Industriepartnern aus den Niederlanden und aus Deutschland wird in diesem Projekt an nachhaltigen Technologien für die Landwirtschaft und für den kommunalen Sektor gearbeitet.

Im Labor für Landmaschinentechnik wird unter anderem eine mechanische Hackmaschine entwickelt, welche nicht nur zwischen sondern auch innerhalb von Pflanzenreihen arbeitet. Hierdurch kann in frühen Stadien der Pflanzenentwicklung mit mechanischer Hacktechnik die notwendige Unkrautbekämpfung erfolgen. Die Erprobung der Maschine erfolgt auf Versuchsfeldern des Labors und in praktischer Anwendung durch einen Projektpartner in Baldrian-Kulturen.

Durch eine Ansteuerung, die auf den genauen GNSS-Koordinaten der Pflanzen basiert, ist auch das Hacken im Vorauflauf, also vor dem Feldaufgang, möglich. Der elektrische Antrieb ermöglicht eine sehr präzise Steuerung der Hackwerkzeuge, wie sie in dieser Anwendung notwendig ist. Im Gegensatz zu hydraulischen Antrieben besteht kein Risiko des Ölverlustes während der Feldarbeit, der Wirkungsgrad ist ebenfalls hoch. Damit leistet diese Hacke einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zur nachhaltigen, präzisen Landwirtschaft.

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG V A Programms Deutschland-Nederland mit Fördermitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) finanziert und läuft von September 2017 bis Juni 2021.

Technologieplattform zur autonomen Pflanzenentfernung (TAUPE)

Gesellschaftlich steigt die Nachfrage nach ökologisch angebauten Nahrungsmitteln und nachhaltige Landwirtschaft ist auch ein politisches Ziel. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, wird im Labor für Landmaschinentechnik an mechanischen Alternativen zur Unkrautbekämpfung gearbeitet.

Für die Entfernung von größeren Unkräutern werden im Projekt TAUPE die technologischen Grundlagen erarbeitet. Es soll mit Robotern, als Anbaugerät an bestehenden Traktoren, bestimmte manuelle Arbeiten emuliert werden. Diese Arbeiten haben bisher teilweise chemische Pflanzenschutzmittel als Alternative oder mussten zum Beispiel im Ökologischen Anbau manuell durchgeführt werden. Ein Beispiel für solch eine Anwendung ist die Entfernung von Schossern und Unkrautrüben in Zuckerrübenfeldern. Schosser führen zu Problemen in Erntemaschinen und sollten die Schosser reif werden, können durch die Samen das Feld für mehrere Jahre unbrauchbar werden. Die Erprobung der Technologien soll deshalb in Rübenkulturen mit Wildrüben und Schossern erfolgen.

Das Projekt lauft von Januar 2021 bis Juni 2024 in Zusammenarbeit mit der TU Braunschweig und beinhaltet ein Promotionsvorhaben.

Kleben in der Landtechnik und im Anlagenbau

Hintergrund/ Stand der Technik

Hoch- und höchstfeste Baustähle (Re ≥ 500 MPa) bieten ein sehr großes Anwendungspotential, dass durch die hohen Festigkeiten insbesondere den Leichtbau und ressourcenschonende Konstruktionen ermöglichen kann.

Im Gegensatz zu anderen Branchen, wie der Automobilindustrie oder dem Flugzeugbau, haben sich diese in landwirtschaftlichen Anwendungen bisher jedoch nicht durchsetzen können. Vielmehr wird verbreitet noch auf Baustahl geringer Festigkeiten gesetzt, der vorrangig geschweißt wird. Die Verwendung hochfester Stähle wird insbesondere durch folgende Faktoren limitiert:

- Fehlendes Wissen über alternative Fügeverfahren für effizienten Werkstoffmischbau (z.B. strukturelles Kleben)

- Mangelnde praxisnahe Regelwerke und Auslegungshilfen insbesondere für die Verwendung in KMU

- Zweifel bzgl. der Leistungsfähigkeit und Beständigkeit

Forschungsansatz und Methode

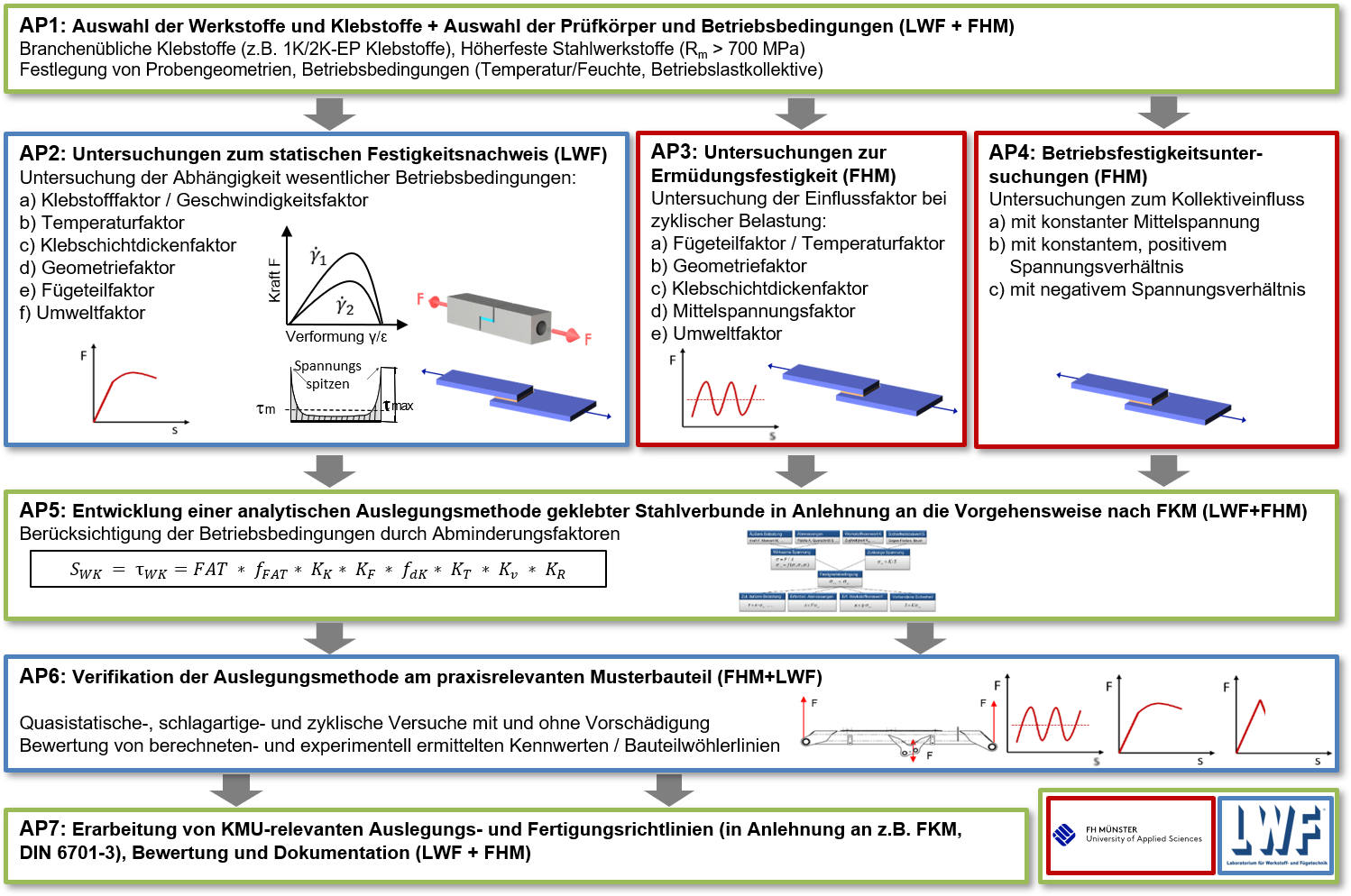

Um diese Hemmnisse mittelfristig beheben zu können, arbeitet das Labor für Labor für Landmaschinentechnik, Fahrzeugtechnik und Betriebsfestigkeit der FH Münster in Kooperation mit dem Laboratorium für Werkstoff- und Fügetechnik (LWF) der Universität Paderborn an einem vorwettbewerblichen, industriellen Forschungsprojekt. Im Rahmen des Projekts soll eine Auslegungsmethode für geklebte Verbindungen aus hochfestem Stahl für die Anwendung im Landmaschinen- und Anlagenbau weiterentwickelt werden, die im Rahmen des Vorgängerprojekts P1121 der FOSTA von den Forschungseinrichtungen entwickelt wurde.

Der Schwerpunkt liegt darauf, den vorhandenen Ansatz gezielt zu erweitern und damit einen breiteren Anwendungsbereich abzudecken. Hierfür sollen Abminderungsfaktoren entwickelt werden, die sowohl häufige konstruktive Varianten (Klebschichtdicke und -abmaße, Überlappungslänge) als auch Umweltfaktoren (Temperatur, Feuchtigkeit, Alterung) in die Berechnungen einfließen lassen können.

Insgesamt soll die Methode dann die Auslegung für den quasistatischen und den dynamischen Lastfall ermöglichen. Der Fokus liegt hierbei insbesondere auch auf der Ermüdungsfestigkeit, der Belastbarkeit im High-Cycle-Fatigue-Bereich und der Betriebsfestigkeit.

Methodischer Ansatz

Rahmendaten

Projektlaufzeit: 01.10.2020 - 31.03.2023

Fördervolumen: insgesamt 499.770 €

Wir möchten uns hiermit bei der Forschungsvereinigung, der AiF und dem projektbegleitenden Ausschuss für die Zusammenarbeit bedanken.

Projektbegleitender Ausschuss

Förderhinweis

Das IGF-Vorhaben 21445 N / P1513 "Methodenentwicklung zur Auslegung geklebter Verbindungen aus hochfestem Stahl unter Berücksichtigung betriebsrelevanter Beanspruchungen im Landmaschinen- und Anlagenbau - Auslegung Kleben Landmaschinenbau -" der FOSTA - Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V., Düsseldorf, wird über die AiF im Rahmen des Programms zur industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.